前回に引き続き「歯根のう胞」についてご紹介いたします。

放っておくとどうなる?歯根のう胞のリスク

歯根のう胞を放置すると、膿の袋が徐々に大きくなり、周囲の骨を溶かしていきます。

初期のうちに適切な処置を行えば歯を残すことは可能ですが、進行すると次のようなトラブルを招くおそれがあるため注意が必要です。

・あごの骨が膨らんで外からもわかる

のう胞が大きくなると、あごの骨が膨らんで顔の形が変わることがあります。

・歯がグラグラする

のう胞によって歯を支える骨が溶けてしまうと、歯がグラグラと動くようになります。

・歯の移動、喪失

骨の吸収が進むと歯の位置がずれたり、最悪の場合、歯を失ったりする可能性があります。

歯根のう胞の治療法

歯根のう胞は、のう胞の大きさや原因となった歯の状態によって治療法が異なります。

・小さなのう胞の場合

原因となった歯に適切な根管治療(神経の治療)を行うことで、のう胞が縮小・消失することがあります。

治療後は経過観察を行いながら、定期的なレントゲン検査で再発の有無をチェックしていきます。

・中程度ののう胞の場合

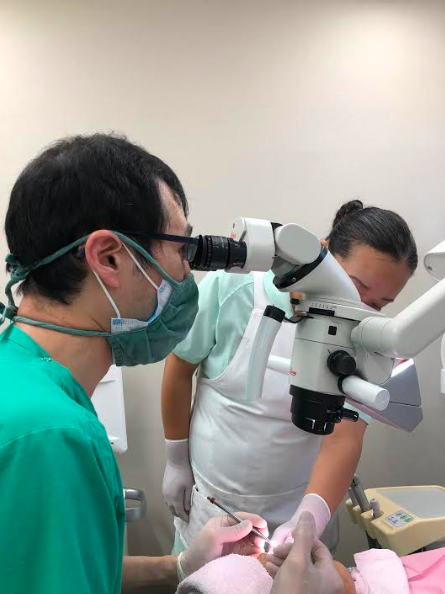

原因となった歯の根管治療にくわえ、のう胞を摘出する手術(歯根端切除術)を行います。歯の根っこの先端だけを切除してのう胞を取り出すため、歯を残すことが可能です。

・大きなのう胞の場合

原因となった歯を抜歯し、のう胞を完全に摘出する必要があります。とくに、のう胞が上顎洞(じょうがくどう:鼻の両側にある空洞)や、あごの骨の中に大きく広がった場合は、この治療法が選択される可能性が高くなります。

早期発見が重要!定期的なチェックを忘れずに

歯や歯ぐきの病気は一度治療を受けると「もう安心」と思いがちですが、過去に治療した歯ほど油断すると思わぬトラブルにつながることがあります。

歯根のう胞もその1つで、神経を取る治療を行った歯ほどそのリスクは高いため、治療後も定期的なチェックが必須です。実際、歯根のう胞は検診時や他の歯科治療で撮ったレントゲンで偶然発見されるケースも多く、早期の発見によって歯を抜かずに済んだケースも少なくありません。

「治療したら終わり」ではなく、治療後も3~6カ月に1回のペースで専門的なチェックを受ける習慣をつけましょう。